1.はじめに

α世代は、2010年~2024年頃までに生まれた「Z世代の次」の世代です。彼らは、Z世代とも異なる独自の世代価値観を有していると考えられていますが、今回はそもそも世代間の価値観や行動の違いがどういった要素から生まれるのかを考察したうえで、α世代へのマーケティングアプローチにおけるヒントを探索していきます。

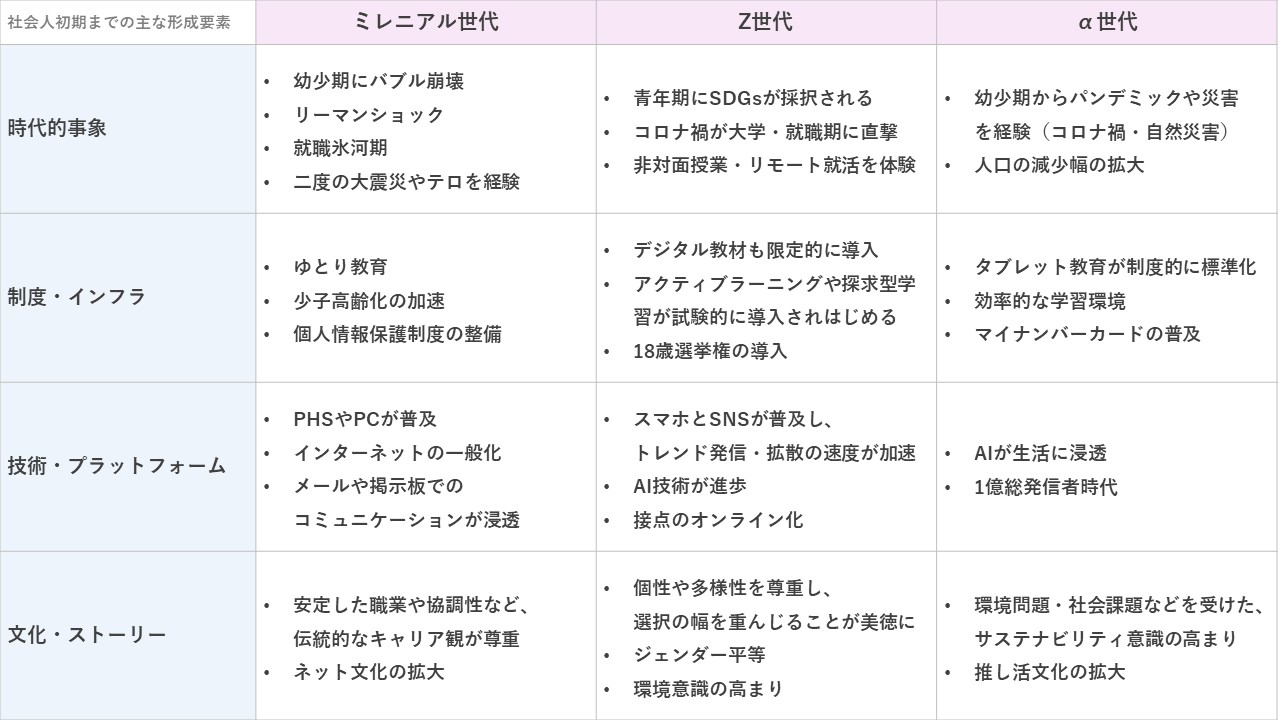

2.世代特性は「環境の重なり」で生じる

世代論はしばしば象徴的な出来事によって語られがちですが、実際には世代の“らしさ”は単一の出来事だけで決まるものではありません。むしろ、複数の要素が重なり合うことで形づくられていきます。本章では、その背景を整理するために有効な4つのレイヤーを示し、それぞれが世代特性にどのような影響を与えているのかをご紹介します。

Ⅰ.時代的事象

景気や就職環境、パンデミックや災害などの時代的な事象による社会環境の変化は、世代の価値観の背景にある安心や不安に大きく作用します。特にパンデミックや景気ショックのような大規模な事象は、生活の接点配分や日常の習慣を急速に書き換え、その後の世代体験に強い影響を及ぼします。

コロナショックを大学・就職前後で受けたZ世代と、幼少期に受けたα世代。授業や仕事などの非対面化は同じように進みましたが、幼いころから今のようなオンライン接点を持つことはこれまで考えられませんでした。早い段階から効率的で迅速なコミュニケーションを享受してきたα世代には、Z世代やミレニアル世代とは異なる価値意識や行動特性があると考えられます。

Ⅱ.制度・インフラ

教育制度・法規・社会インフラが、行動のベースとなる条件をそろえ世代における体験の「当たり前」を規定します。

例えば、Z世代やミレニアル世代にとっては、教師の板書をノートに写すことが学びの基本でした。板書を通じて学習の道筋や構造を把握し、時間をかけて理解を深めることが重視されていたと言えます。一方で、α世代では、タブレット端末での学習が一般的になりました。課題や教材を瞬時に受け取り、効率的に整理することが日常です。こうした教育環境の違いが、世代ごとの学習観や情報の捉え方の違いにも影響していると考えられます。

Ⅲ.技術・プラットフォーム

メディア・デバイス・通信技術・コミュニティ・ツールなどが、時代ごとに「何ができるか」という起こしうる行動の幅を変え、世代のコミュニケーション構造や意思決定の前提を形づくります。

ミレニアル世代以降は、PHSやコンピューターが一般化し、メールやインターネット掲示板を通じた新しいコミュニケーション様式が広がりました。Z世代にとってはスマートフォンとSNSが常時接続の前提をつくり、情報発信やトレンド形成のスピードを加速させました。そして昨今ではAIが広く使われ始め、α世代にとっては「検索して探す」よりも「要約や提案を受け取る」ことが自然な情報行動に、さらにはAIを活用した表現・発信も発展しています。

Ⅳ.文化・ストーリー

流行やトレンドなどの文化や、社会的価値観などのストーリーが、家族観やキャリア観、男女観、環境意識などにおける世代的な理想像を形づくります。単一の事象やイノベーションなどを境に劇的な変化が生じるⅠ~Ⅲの要素とはやや性質が異なり、時間をかけて徐々に形を変えていく連続的な要素であることも特徴です。

例えば、ミレニアル世代にとっては「安定した職業」や「協調性」がキャリアの理想像でしたが、Z世代は「好きなことを仕事に」「多様性の尊重」といったストーリーを強く持ちました。そしてα世代にとっては、環境や社会課題への意識が自然に組み込まれ、「かっこよさ」や「正しさ」の基準の一部になりつつあります。文化やストーリーは、他の要素に比べてより感性的でありながらも、世代の価値観を一言で象徴する“顔つき”を与えるものと言えるでしょう。

こういったレイヤーが重なって作用することで、世代特性は形成されていきます。「α世代にはこういった特性がある」と述べるのは簡単ですが、その背景から理解することで世代の特性をより正確に掴みやすくなります。4つのレイヤーを通じて世代を捉えることは、単なる表層的なラベル付けにとどまらず、その行動や価値観が「なぜそうなっているのか」を構造的に理解することにつながるためです。もし背景を十分に踏まえずに世代を語れば、「若者だから流行に敏感」「デジタルに強い」といったステレオタイプや年代論に陥りやすく、表層的なアプローチに流れてしまう危険があります。だからこそ、制度・社会・技術・文化という複数のレイヤーを重ねて見ることで、世代の本質に近づき、より実効性のある理解やアプローチが可能になるのです。

3.4つのレイヤーを踏まえたα世代の“らしさ”と要因

では、こうした環境の重なりのもとで、α世代にはどういった“らしさ”が形成されているのか。今回はマーケティング活動との関係が深い、情報探索と意思決定という2つの側面について考察していきます。

Ⅰ.簡略化された情報探索

α世代は、情報探索のスタイルにおいて「広く・早く」アクセスすることに長けています。コロナ禍での非対面コミュニケーションの浸透(時代的事象)、 GIGAスクール構想、タブレット教育やオンライン学習の普及(制度・インフラ)、スマートフォンやAIアシスタントの常態化(技術・プラットフォーム)などを背景に、効率的なインプットが幼少期から習慣化されてきました。その結果、検索行動を重ねて詳細な一次情報にたどり着くよりも、ショート動画やまとめ記事、AIや第三者による要約に依拠する傾向が強まっています* 。

これにより、情報の幅は広がる一方で、情報の精査は軽視されやすく、受け取った“要約”が正しいことを前提に行動を進めてしまう傾向が強いです。彼らにとっての情報探索は「詳細に深掘る」よりも「すばやく理解する」ことを優先する、簡略化されたプロセスとして定着しているのです。また、アルゴリズムの進歩なども影響して、そもそも検索行動などで収集された情報よりも、SNSでの偶発的な出会いが購買の起点となるケースも増えています* 。

このように、世代特性が形成された背景から理解することで、情報探索のプロセスをよりリアルにイメージすることができます。α世代は「タイパ重視で、ショート動画を好む世代」などと表面的に捉えられがちですが、マーケティングの視点ではそれだけでは不十分です。重要なのは商品をどのように接触させ、購買まで導くのかという情報設計であり、そのためにもリアルな情報探索行動とその背景意識の正確な理解が欠かせないのです。

- *オックスフォード大学 ロイタージャーナリズム Digital News Report 2025

- *宣伝会議『偶発購買デザイン』

Ⅱ.地に足の着いた意思決定

一方で、情報の「使い方」においては、α世代はむしろ慎重で現実的です。教育現場では、アクティブラーニングや探究型学習を目指して、プレゼンテーションやディスカッション能力が重視されるようになり 、不確実性の高い時代に育ったことから、選択や判断における「納得感」や「根拠」を重視する土壌があります。技術・プラットフォームの面では、AIや各種デジタルツールを駆使し、説得や交渉に必要な根拠を集めたり、自分の意図をわかりやすく伝える手段を活用することに長けています。そして、文化的な側面としては、家庭において親世代との合意形成を重視される風土が築かれていることが特徴的です。

前回コラムでも触れましたが、こうした背景から子どもがデジタルツールを駆使して集めた情報を提示し、最終的に親がそれをふるいにかけるという「共同意思決定」のプロセスが自然に組み込まれています。そのため、α世代の意思決定は「準備した情報をもとに交渉し、現実的に合意する」ことも特徴の一つとなっているのです。これは、表面的には簡略化された情報探索と対照的ですが、両者は矛盾せず、むしろ連動しています。要約情報を素早く収集し、それを交渉・説得の材料として活用することで、効率性と堅実性を両立させているのです。アメリカで行われた調査でも、「10年前より子どもの家計影響が強まった」と答える親は57%に達し、特にエンタメ、外食/レジャー、衣料で顕著と報告されています*。

α世代は、いわゆる「AIネイティブ」と呼ばれる、AI技術が当たり前の社会で育ち、それを自然に使いこなす世代です。ただし、意思決定においてどのようにAIが関わってくるのかを洞察するためには、学習環境や家庭環境なども併せて考慮する必要があります。テクノロジーの進歩という単一の事象だけでなく、複数のレイヤーの重なりとして世代特性を捉えることで、意思決定プロセスをより精緻に理解することができます。

- *L.E.K. Consulting 『The Alpha Influence』

α世代を捉えようとすると、しばしば「若者」としてひとくくりにされたり、表面的な特徴だけで理解されてしまいがちです。ですが、世代特性を形成した環境まで遡って見ることで、彼らがどのように情報を収集し、その情報をどのように活用するのかといったプロセスまで含めて理解することができます。情報探索や意思決定の観点では、「タイパ重視でAIを使う世代」という表層的な理解を超えて、「どのように情報を取り込み、どのように意思決定に結びつけるのか」というプロセスの理解を促し、より効果的な訴求点や情報設計の議論へと発展させることが可能になるのです。

4.α世代へのアプローチのポイント

α世代へのアプローチを考えると、どうしても手法が先行して、α世代がよく接する媒体やコンテンツなどの表面的議論に陥りやすいです。もちろん効率的に接触するためのメディアプランは重要ですが、先ほど述べたようにポイントは世代特性が形成された背景にある環境を踏まえて、情報収集や意思決定においては、どういったプロセスを経ているのかを考慮することです。

α世代へのマーケティングは「若者向け」という表層的な発想から脱し、世代特性の形成条件そのものに立ち返ったうえでの情報設計が肝要なのです。すなわち、どの媒体で接触するかに加え、どのようなタイミングで、どのような情報を与えることが彼らにとって受容しやすいのか、さらに親世代との合意形成に資するのかなど、情報探索・意思決定プロセスに沿った戦略的な思考が必要となります。世代論はときにラベル貼りに終始しがちですが、背景にある時代的事象/ 制度・インフラ/ 技術・プラットフォーム/ 文化・ストーリーなどの重なりを丁寧に捉えることで、初めて“らしさ”の本質に迫ることができます。α世代へのアプローチも、この理解の深さこそが競争優位を生む出発点となるでしょう。

東急エージェンシーα世代デザインファーム「αFind(アルファインド)」について

α世代の価値観と購買行動などを研究してきた東急エージェンシー「α世代研究チーム」を前身としたα世代デザインファーム。モバイル端末や生成AIの進歩などを背景に、さらに高度なデジタルネイティブとして誕生し、気候変動や多様性などを当たり前とする環境で育つこの世代は、従来のマーケティング手法では捉えきれない新たな価値観・消費行動を持っています。

αFindは、α世代研究チームの知見をベースに、各種調査やデータ分析、生活者インタビューなどを通じてα世代への理解を深め、企業のマーケティング戦略・施策に寄与する実践的な知見をご提供します。

- *商標登録出願中