顧客との接点まで見据えたブランディング

「ゆえん」は、どのような価値を提供するチームとして位置付けられているのでしょうか。

佐々木:東急エージェンシーでは、クライアントが直⾯している課題に応え、より付加価値の⾼いブランド体験を実現するために、「クライアントのバリューチェーン全体での価値共創」に取り組んでいます。その中で「ゆえん」は現在の価値創造に求められる重要なテーマのひとつとしてクライアント企業の「ビジョンの構築と浸透」に関わる独自のソリューションを提供しています。

当社としては、日ごろはクライアントのマーケティング部門や宣伝部門とやり取りすることが多いですが、「ゆえん」では広報や経営企画などのコーポレート部門からのご発注がメインです。たとえばトップ交代や周年、M&Aなどの変化のタイミングでご相談をいただくことが多いですね。

東急エージェンシー 「ゆえん」ファウンダー/ファシリテーター 佐々木留美氏

ご相談のきっかけやお悩みをうかがっていて感じるのは、問いがより本質的になってきたということです。パーパスやミッション・ビジョン・バリューなど外に向けた「言葉」を決めたいというよりも、ブランドの力をより具体的に機能させ、社外だけでなく社内にも活かしていく方法を考えるようシフトしている印象です。

「経営統合後のビジョンを検討したい」、「社員を対象にインナーブランディングを行いたい」、「暗黙知として自社のコーポレートブランドに対するイメージはなんとなくあるが、それを言語化したい」など、さまざまなご相談をいただいています。

そうした相談に対し、どのようなチームで支援を行っていますか。

佐々木:外部パートナーも含めて案件ごとに適した人材をアサインし、少数精鋭でチームを編成しています。実施に直接関わる適切なメンバーと費用で伴走していくことを大事にしています。

メンバー編成は、案件内容に応じてブランディング領域に長けた社内のスタッフや、本質的なブランド理解のある外部のコピーライター、デザイナーなどにも声をかけます。ブランディングのことはもちろん、コミュニケーションや最終的なアウトプット、そして何よりクライアントの先にいる顧客が見えていることが、「ゆえん」のチームの強み。企業ブランディングが顧客とのリアルな接点においてどう影響するかが分かっています。

プロジェクトを推進する役割を「ファシリテーター」と呼ぶことも特徴です。「コンサルタント」などの呼称が一般的ですが、私たちはクライアントの中にある答えを引き出すことが重要だと考えるからです。

私たちはクライアントの方々もチームのメンバーと位置付けています。こちらから一方的に提案を行うのではなく、タッグを組み、我々が議論を促したり、掘り下げたりファシリテーション役となってプロジェクトを進めていきます。最終的にブランディングを実践するのはあくまでもブランドホルダーである企業の皆さまなので、納得感を醸成することで、継続して実践してもらえる土壌づくりが重要と考えているからです。

独自メソッドに基づくワークショップ

プロジェクトは具体的にどのように進行していくのでしょうか。

佐々木:一口にコーポレートブランドと言っても、担当者の方によってブランドの対象になる範囲やイメージされているものが異なるので、まずは議論を経た上でプロジェクトの設計を行います。

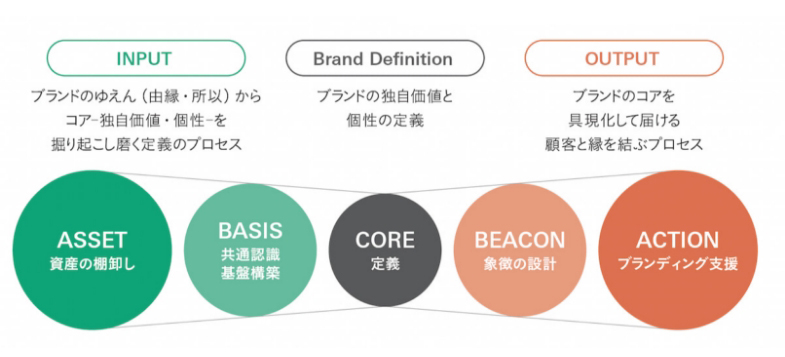

プロジェクトの内容は、「ゆえん」が提唱するメソッドをベースに、課題に合わせてカスタマイズします。たとえば、インナーブランディングをしっかりやりたいということであれば、社員の巻き込み施策を多く入れますし、経営層を中心にビジョンをつくりたいということであれば、経営層に絞ったワークショップを行います。

「ゆえん」のブランディングメソッド

外から見た企業の見た目を装うだけでは健全なブランディングは成立せず、ブランドの矛盾のない姿勢が、顧客との信頼関係を生みだす。「うち」と「そと」がひとつづきとなる、ブランドの基盤構築と活動を設計する。プロジェクトは、課題に合わせたアプローチ選定やワークショップ活用など、柔軟に進めていくという。

プロジェクトにかかる期間は、短ければ3~4カ月、長ければ6~8カ月程度。成果物はプロジェクトによって異なりますが、ワークショップでの議論を経て得られたブランドビジョンを基にしたメッセージ、ロゴ、動画など。ビジョンの浸透やその後の活動を起こしやすいツールをつくってお渡ししています。

プロジェクトの中心となるのはファシリテーターだというお話もありましたが、ワークショップのアプローチについて詳しく教えてください。

佐々木:私たちのワークショップは、研修型とは異なり、議論や対話をしながら、ブランドの未来やビジョンについて目指す姿を明らかにしていきます。参加者の方には「こんなにブランドのことを考えたことはありませんでした」と言われるほど脳が疲れるような体験を経て、ブランドを我が事ととらえる変化が生まれます。

ワークショップのベースにあるのは、経営層も従業員もみなブランドに対して平等であるという考え方。ワークショップの中に組み込むグループワークでは、いろいろな役職や仕事の人をあえて混ぜて同じテーブルに着いてもらうようにしています。さらに、グループによって発言量に偏りが出ないよう、チーム編成は相談しながら丁寧に行います。

【ワークショップで使用するツールイメージ】

ブランドを「人」に例えて多面的に描く7つの質問

議論は、当社独自の議論ツールを用いて行います。ブランドを人に例えて、7つの質問に答える形式です。たとえばブランドの由来や価値、競争領域やその中での差別化点、顧客、パーソナリティ、使命や挑戦などについて答えていくことで、ブランドの姿を参加者で共有していきます。マーケティングのように市場や競合といった外的環境から差別化点を探し出すのではなく、環境変化にゆるがない企業の起源や由来から受け継がれた、他が真似できない独自性、“らしさ”を抽出します。重要なのは、価値の部分。これは「提供側が考える価値」ではなく「『顧客』にとっての価値」のことで、顧客がブランドと一緒にいることで「どんなありがたみがあるか」と顧客目線で掘り下げて定義します。顧客の存在の有無が、ブランドの理念と経営理念の異なるところです。顧客の存在が入るので、経営理念だけでは語り切れていない収益の源泉となる「対価」を明確に明文化できます。

ツールは難しい専門用語を使うことなく本質的な議論ができるようになっているので、ブランドについて考える機会の少ない社員や、さらには協力会社やパートタイマーの方が入っても、同じテーブルについて話すことができます。話し終わった後には、お互いの理解が深まる、現場の話を聞いて新しい発見があるといったお声を多くいただきます。社員同士のチームワークが生まれるといった効果も得られます。

ワークショップでは、私たちからこういう結論が出るだろうと仮説を持ったり、意図した結論に導いたりすることは一切行いません。実際に語られた皆さんの言葉や、熱量の高い発言や意見が分かれたものをピックアップして、参加者全員の場で議論して磨き上げるといった流れでブランドの未来を描いていきます。

どのような企業に「ゆえん」の支援をお勧めしたいですか。

佐々木:ブランドに関わるお悩みをお持ちでしたら、どのような規模や業種業界の企業でもご相談ください。その中でも、これからの企業と社会・顧客・社員との健全な関係性のあり方を摸索する経営者の方や、社員を巻き込むことを意識されていたり、現場の納得感を大切にされている担当の方のご期待に沿えるサービスであると自負しておりますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

ゆえん/ファウンダー•ファシリテーター

佐々木 留美

東急エージェンシーでマーケティング・コミュニケーション戦略立案業務に従事し、メーカーの事業企画部門へ転職。その後、東急エージェンシーに復職しコミュニケーション戦略部門から営業企画部門へ。その間2008年からブランド策定サー ビス「V-WAVS®」のファシリテーターとして企業のブランディング支援とワークショップの実践を積む。

2024年同社新規事業としてコンサルティングユニット「ゆえん」を創設。