統合型コミュニケーションで体験価値をデザイン

「Phygital Experience Design」を打ち出した背景を教えてください。

東急エージェンシー フェロー 沼田洋一 氏

社会的な背景としても、デジタル化が進展してUX/UIが重視されるようになり、現在ではデジタルだけでなくCX(カスタマーエクスペリエンス)の重要性も注目されるようになっています。SNSにおいても、顧客個人の体験を語った投稿がシェアされ、共感の「いいね」を集めていますし、商品やサービスのコモディティ化を踏まえても、ブランドが提供する体験こそが価値として、今後ますます重視されていくことが考えられます。

一方で広告主企業も、こうした消費者の変化を受けて、いろいろな接点を通して体験価値を提供する「統合型のコミュニケーション」に取り組もうとしています。統合型とは、ペイドメディアによる広告宣伝だけでなく、オウンドやアーンド、シェアード、もすべて含めたコミュニケーション設計を指します。そうした中で当社も、生活者のプロとして生活者が感じる体験価値をデザインするために、「PhygitalExperience Design」という統合コミュニケーション手法の開発に着手しました。

定性的な「体験価値」を、どのように戦略やKPI設計に生かしていますか。

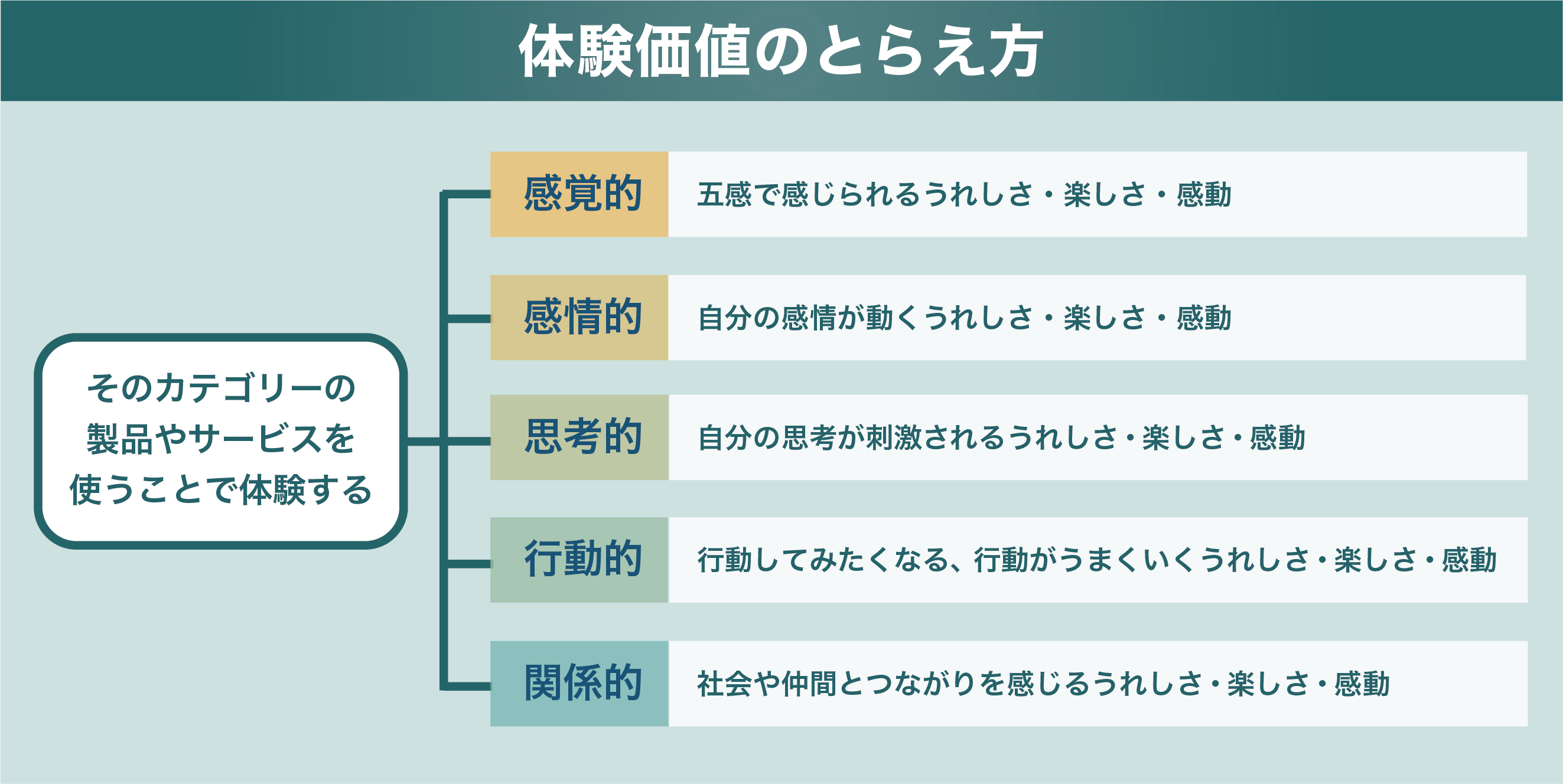

質問項目は、米コロンビア大学のB.H.シュミット教授の経験価値マーケティングの考え方から、体験を「感覚・感情・思考・行動・関係」という5つのテーマに紐づけて考えることで、抜け漏れがないようにしています。消費者には、同じ項目に対して、その商品やサービスに期待しているか、実際に利用したことのあるブランドではどうかについて回答してもらいます。期待していることが分かればコミュニケーション施策のアイデアのもとになりますし、ブランドがその期待にどれほど応えられているかも調査することができます。体験の評価が高いブランドは、今後売れていく可能性があるということもいえるでしょう。

シュミット教授の理論では、体験は上の5つの領域に分けて捉えられる

実際に不動産カテゴリーについて調査したところ、消費者が期待する体験には、次のような傾向が見られました。

たとえば、家を売買したいときに利用する不動産仲介サービスでは、家を売りたい人と買いたい人のマッチングを行う営業担当者との関係性が、最も重要な体験として挙げられています。また、賃貸住宅を探したいときに利用する不動産賃貸仲介サービスでは、消費者自らWebサイトで調べることが多いため、検索のしやすさといったWebサイトの使い勝手に関する体験が重視されていることが分かりました。新築の分譲マンションについては、その物件の間取りや設備、住環境などの満足感が重視されていました。

調査を通して、同じ不動産カテゴリーでも、サービスの内容によって求められる体験が異なることが分かりました。不動産仲介であれば、営業担当者の教育に力を入れたり、コミュニケーションを通じて営業担当者の人の良さをアピールできる施策を考えたりすることが、体験価値の向上につながると考えられます。

OOHと他メディアを結び付け、効果計測を可能に

Phygitalの考え方によって、OOHの活用はどのように変化すると考えていますか。

昨年、実際にそうした実験を行ったところ、OOHとデジタルの相性がいいためか、重複接触した人の来店率が高く出るという成果を得ました。ログデータを活用した広告サービスは、今後東急エージェンシーの独自サービスとして展開していくことを考えています。

渋谷のOOHや東急車内の「TOQビジョン」とARが連携し、人気アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」のミュージックビデオにアクセスできるキャンペーン「渋谷アップデート大作戦!!」を2024年11月に実施した

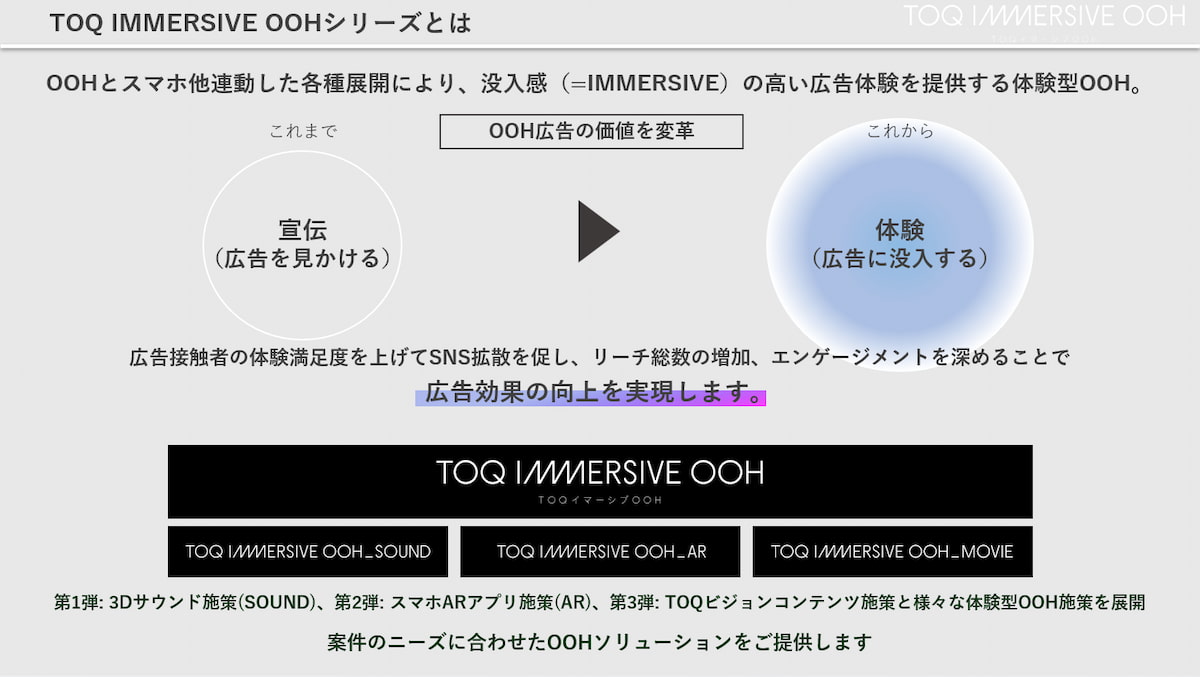

また、OOHの新たなサービスとしてすでに展開をスタートしている「TOQ IMMERSIVE OOH」のシリーズは、OOHの媒体とデジタル技術を組み合わせて没入感のある広告を掲出できるようになっています。シリーズにはSOUND、AR、MOVIEがあり、たとえばSOUNDは広告のQRコードを読み込むと音声が再生され、その際にアクセス数の計測もできるようになっています。

OOHと動画や音声、スマホ経由のARなどを組み合わせて没入感の高い体験を提供する

Phygitalの体験設計を行う際、実務担当者が意識すべきポイントは。

日焼け止めでは、UVカット機能が重視されますが、体験としては「肌になじみやすく、べたつかないこと」が最も期待されていました。日焼け止めとしてはUVカット機能に差異はなく、それよりも使い心地を求めているといえるでしょう。こういったことは、個人の生活の中にたくさん見られます。たとえば私は昨年、床のホコリがLEDで見える掃除機を購入したのですが、ホコリが見えることで掃除のやる気が起きるようになり、毎日掃除するようになりました。この場合、重要なのは「LEDでホコリが見える」という機能よりも、「ホコリが見えることで掃除のやる気が起きる」といううれしい体験です。そうした楽しさやうれしさを明確にすることが、生活者に共感されやすい体験設計や伝わりやすいコンテンツ作成につながるのではないかと思います。

また、その際に利用するメディアは、消費者がその商品やサービスの情報をどのような接点から得ているかによって異なります。私たちは体験価値と顧客接点を調べる「Phygital調査」という独自の調査を行っていますが、ビデオリサーチのACR/exなどの調査から調べることもできますので、そのデータを見た上でペイドやシェアードなどの複数メディアを横断するコミュニケーション施策を考えるといいでしょう。統合型のコミュニケーションプランニングは、難しく考えると何もできなくなってしまいますので、一つのメディアを中心に置き、そこから接点の連鎖をつくるイメージで考えるのがおすすめです。

沼田 洋一プロフィール

- 1964年: 東京生まれ。早稲田大学教育学部卒業。

- 1988年: 旭通信社入社。雑誌部を経てメディアプランニング室を設立し、幅広い分野のメディアプランニングを担当、テレビメディアのセントラルバイイング業務を複数手がける。第一企画との合併を機に、研究開発部門を立ち上げ、メディアプランニングサポートシステムの開発と独自の生活者調査の設計を担当。

- 2014年: アクシバルを設立、代表取締役社長に就任。2016年よりADKの執行役員に就任。

-

2019年:

東急エージェンシー、ADK、JR東日本企画のJVであるData Chemistryを設立。

代表取締役社長に就任。 - 2024年: 東急エージェンシーに入社、フェローに就任。

武蔵大学客員教授

編著書に『Media Planning Navigation』(2014 宣伝会議)