α世代の定義とは?

世代を軸にした集団の分析は、1965年生まれ前後の世代を未知の若者として「X世代」と呼んだことから始まりました。その後、およそ15年おきに価値観や体験が一巡するという考えが広まり、Y世代、Z世代と対象を更めて研究が重ねられてきました。

これに続くα世代は、一般に2010年頃から2024年頃までに生まれた子どもたちを指します。Z世代の次の世代であることから「アルファベットを最初に戻す」という意味を込め、オーストラリアの未来学者マーク・マクリンドル氏が名付けました。

α世代を語る上で注目すべき要素のひとつが、人口の少なさです。日本では長期的に出生数の減少が続いていますが、2010〜2024年に生まれたα世代は特に急激な落ち込みの中にあります。その推定人口は約1,400万人程度で、出生時2,800万人いたX世代と比べるとおよそ半分にとどまります。また一世帯あたりの子どもの数も、X世代の平均2.0人から1.3人へと減少し、一人っ子の割合が大きく増加しました。

家族の中で子どもが自分だけという環境では、親からの関心や教育投資が集中しやすいため、多様な経験を積み、大人びた感性を持つ子どもが増えると考えられます。一方で、同年代との接触や協調経験が限られがちなため、自分中心の感覚や、自分の世界を大切にする価値観がより育ちやすい世代とも言えるでしょう。

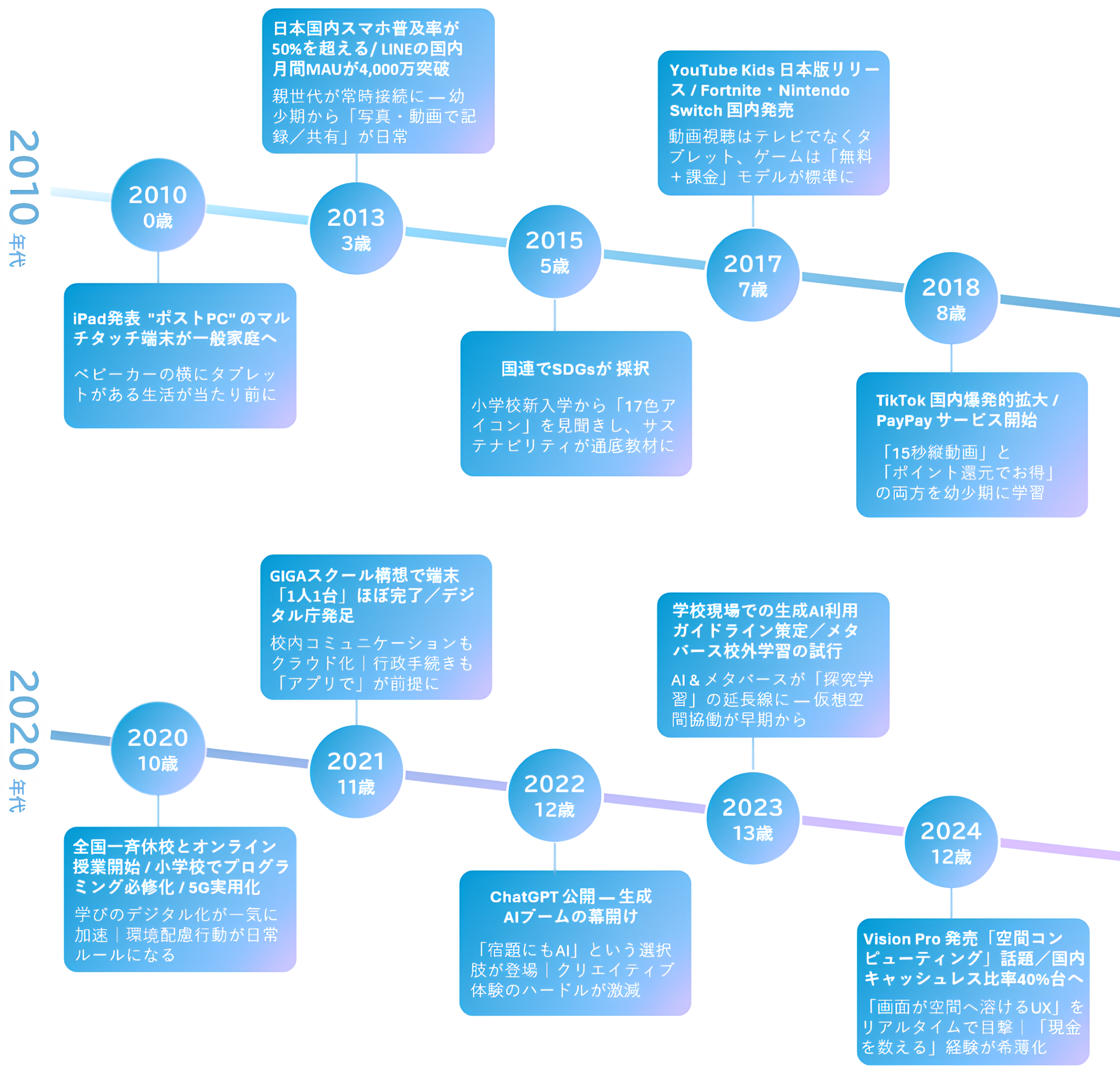

α世代が育ってきた時代とは?

世代の行動特性は、幼少期から思春期にどのような時代を過ごしたかによっても大きく左右されます。ここではα世代の先頭にあたる2010年生まれを基準に、一度その歩みを振り返ってみましょう。大まかに言えばポストモバイル時代のネットワークの進化とパンデミック、そしてAIの台頭に大きな影響を受けた世代と言えます。

モバイル・ネットが当たり前の幼少期

幼い頃からタブレットやスマホが身近にあり、オンライン接続が生活の前提に。ゲームも動画も好きなタイミングで楽しめる環境で育ちました。

パンデミックによるオンライン化

初等教育期に新型コロナ禍を経験し、リモート授業やビデオチャットが日常に。物理的な距離に縛られず交流できる感覚が根付き、タイパ(タイムパフォーマンス)志向も強まりました。

AIブームとともに思春期を迎える

中学入学前後に生成AIが急速に普及。大人を介さずとも低コストで情報を得られるため、検索・要約・比較を一人でこなすスキルが磨かれました。

このように聞くと最新テクノロジーを自在に使いこなす“進化型”世代に思えますが、引き換えとなるような弱点の存在も議論されています。たとえば短尺コンテンツ中心の生活に慣れすぎることで持続的な集中力や深い読解力が育ちにくいのではないか、AIで共通の答えに素早く到達できるがゆえに探索的思考が弱まっていくのではないか、といった指摘です。

α世代とのコミュニケーションにおいては、先進的な特性に目を奪われるだけでなく、こうした潜在的な能力の偏りや未成熟な側面にも注意を払う必要があるでしょう。

世代の理解は何のために?

最後に、世代という単位で集団を理解する意義について、あらためて整理しておきたいと思います。

1点目は、α世代がすでに親を介して購買意思決定に深く関与しているという点です。

アメリカでの調査*1では約57%の親が10年前と比べて子どもが家庭内の支出に与える影響が強くなっていると回答しています。その傾向は特にエンタメ、飲食店選びやレジャー計画、アパレルといったカテゴリで顕著です。

また教育サービスなど子ども自身が利用するサービスの選定においては、父母のいずれかが主導して意思決定する従来型のパターンに加え、子どもが主体的に情報収集を行う「子ども主導型」という形態が増加しているとの指摘がここ10年の間に為されています。*2

こうした影響力の拡大はやはりテクノロジーとの親密さが深く関わっています。そして動画やインフルエンサーといった情報摂取経路の多角化に加えて、生成AIによる表現力の進化もその動きを加速させています。

たとえば知人の家庭では注文住宅を検討する際に子どもたちの希望を聞いたところ、生成AIを使って方向性の異なる複数の間取り案を試作し、自分たちが住みたい部屋について親にプレゼンしてきた、という出来事がありました。このように親が条件を示し、子どもたちが尖った情報収集力で具体案を提示する――そんなケースが珍しくなくなっているのです。

2点目は、未来の規範を先取りするという点です。

世代の中で共通して育まれる意識は、製品やサービスに対する選好だけでなく「何を良しとするか」という社会規範にも通じています。たとえばY世代の歩みを眺めると、幼少期からバブル崩壊後の大人社会の失速を目の当たりにし、ゆとり教育や自己実現を良しとして育った彼らが社会の中心となるにつれ、個人のやりがいや組織のパーパスを重視する空気が広がってきました。その中で利益重視・上意下達の企業体制や会社への帰属意識を前提としたマネジメントが受け入れられにくくなっていることは言うまでもありません。

こうした長期的な価値観のシフトを見逃さず、これまでの前提を絶えず見直していくことはプロダクトやコミュニティ、そしてコミュニケーションの統合的な設計にとって欠かすことのできない視点です。私たち東急エージェンシーは、α世代に向き合うことを「未来の市場を先取りする最前線」と捉え、調査や実証実験などを通して引き続きその変化の兆しを読み解いていきます。

- *1 L.E.K. Consulting, 「The Alpha Influence」

- *2 山本奈央「家族の意思決定 教育サービスを事例に考える」中部経済新聞